26 juin 2007

2

26

/06

/juin

/2007

20:13

Trentenaire contre attaque

Depuis le 21 avril 2002 les trentenaires entretiennent avec la démocratie une relation pleine de désillusions. Alors quand ils entendent que l'élection présidentielle témoigne d’un regain de démocratie au vu des 86% de participation, leurs dents grincent. La politique n’a pas changé et ce n'est pas le niveau d'abstention aux dernières législatives qui viendra prouver le contraire. Guénaëlle Gault, trentenaire directrice d’études à la Sofres, nous explique pourquoi il est temps d'en finir avec "la politique à papa".

"l’augmentation de pouvoir individuel peut être convertie en puissance collective"

"les moyens comme des fins en devenir"

La "pacifique attitude" guide tellement ton livre que tu désamorces dès le prologue ta seule concession "marketing" à la provoc, qui réside dans le titre du livre. Tu dis que non, tu n’es pas là pour tuer le père…

Oui, il faut dépasser la politique à papa et ce n’est pas en tuant le père comme papa l’a fait en son temps qu’on y arrivera. Parce qu’on n’est pas dans la même époque, ni dans la même société ni face aux mêmes besoins, ce meurtre serait du gâchis.

Mais comment agir et peser politiquement si l’on reste en dehors du système ?

Je suis d’accord, il va falloir que des trentenaires rentrent dans ce système pour le changer, mais il y en a déjà quelques-uns. Mais surtout, je pense qu’il faut arrêter de pleurer sur les générations qui gardent tout. C’est vrai qu’il y a un petit problème de renouvellement dans les médias, en politique, etc. et il faut le dire, mais on a du pouvoir, vachement de pouvoir, plus que les générations d’avant. Par exemple, on parle sans arrêt de la révolution culturelle de mai 68, mais on ne parle presque jamais de la révolution culturelle majeure des années 80. Cette révolution, ce n’est pas nous qui l’avons faite – elle s’est faite un peu toute seule – mais elle a bien eu lieu. Il y a eu l’accélération d’un processus qui donnait beaucoup plus de pouvoir aux gens parce qu’ils étaient plus formés et qu’ils avaient un niveau de vie plus élevé. Les gens se sont progressivement émancipés de choses très pesantes jusque-là, qui étaient l’Eglise, la famille, les partis, etc. Et comme les individus ont plus de pouvoir sur eux-mêmes et plus de responsabilités, ils sont du coup plus prêts qu’avant à prendre ces responsabilités.

Dans ton livre, tu promeus d’ailleurs la responsabilité individuelle que pratiquent au quotidien les trentenaires…

Oui, il s’agit par là de huiler tous les rouages de cette société qui est beaucoup plus épaisse qu’avant. Ça ne veut pas dire qu’il ne faut pas des structures derrière pour relayer ces actions. Au contraire, il en faut car beaucoup de structures actuelles tombent en ruine. Mais je pense qu’il faut d’abord prendre conscience que cette augmentation de pouvoir individuel peut être convertie en une puissance collective. On ne décollera pas si on continue de culpabiliser parce qu’on se dit qu’on ne fait que des petites choses dans notre coin. Ce ne sont pas des petites choses futiles. C’est juste qu’aujourd’hui nous avons entériné toutes ces choses pour lesquelles nos aînés ont milité et qu’on les vit et les met en œuvre sans nous rendre compte qu’il s’agit de choses qui agissent sur le collectif et sur l’avenir.

A ce propos, tu parles d’Internet, du fait que les trentenaires ont une intense vie sociale en se connectant sans cesse à différents réseaux. Mais avoir son Myspace ou consulter le Myspace de quelqu’un n’est-ce pas s’insérer dans un rapport instrumentalisé à l’autre, qu’on peut zapper à l’envie ?

A ce propos, tu parles d’Internet, du fait que les trentenaires ont une intense vie sociale en se connectant sans cesse à différents réseaux. Mais avoir son Myspace ou consulter le Myspace de quelqu’un n’est-ce pas s’insérer dans un rapport instrumentalisé à l’autre, qu’on peut zapper à l’envie ?

Avec cette révolution de l’individualisme, au lieu de partir d’un groupe qui te dit quoi penser, tu pars de l’individu. Mais ce n’est pas qu’une force centripète, c’est aussi une force centrifuge. Effectivement, il y a les dangers de l’égocentrisme, du repli sur soi, de la difficulté même d’être soi, mais je pense qu’on est en train de dépasser ça pour tendre vers quelque chose de plus centrifuge. Moi, je télécharge beaucoup de musique – politiquement c’est important pour que le système des maisons de disque change un jour –, mais aussi des séries, je lis beaucoup de blogs, etc. Je trouve qu’il y a une grande forme de générosité dans ces échanges.

A qui voulais-tu adresser ce livre, aux trentenaires ou aux générations précédentes ?

(Silence.) Je ne sais pas, c’était ma petite incertitude. Etrangement, ce sont plutôt des gens plus âgés qui ont réagi et c’était intéressant. Certains me disaient que j’étais désabusée alors je m’expliquais pour leur démonter l’inverse, d’autres qu’ils avaient juste vu les choses sous un nouvel angle et ça m’allait parce que c’est ce que je voulais faire avec ce livre.

A la fin du livre, tu adresses une dédicace à ton père : "A papa, sans rancune". Pourquoi ?

Mes parents sont dans l’enseignement, enfin ma mère y est toujours, et je pense que l’éducation nationale est encore un milieu particulier dans la société. Un milieu particulier aussi dans son approche des générations. Mes parents sont des parents contre lesquels je n’ai pas eu envie de me révolter politiquement. Je n’étais pas d’accord sur tout avec eux, mais politiquement, contrairement à beaucoup de gens de leur génération, ils n’étaient pas persuadés de détenir la vérité. Ils ont très tôt vu qu’ils devaient se remettre un peu en question sinon leur autorité prendrait l’eau de toute part. La dédicace est un peu un clin d’œil à ça !

Le livre s’ouvre sur un autre père, plus symbolique celui-là, puisqu’il s’agit de Mitterrand lorsque son visage apparaît à la téle le soir du 10 mai 1981. Ce livre c'est aussi : "A Mitterrand, sans rancune" ?

Mitterrand, c’est mon premier souvenir politique. Je me souviens que mes parents ne me disaient pas qu’ils avaient voté Mitterrand. Je me souviens aussi qu’un jour une enquêtrice de je ne sais pas quel institut – peut-être était-ce la Sofres ! – est venue demander à ma mère pour qui elle avait voté et ma mère avait été très gênée de devoir le dire devant moi. A l’époque le vote était tellement le seul moment politique dans la vie des gens qu’il était sacralisé et que c’était presque tabou d’en parler ! Il y a 25 ans, les gens disaient qu’ils n’y comprenaient rien à la politique, alors ils se contentaient de donner leur voix à quelqu’un, mais aujourd’hui, les gens s’emparent des sujets politiques, ils prétendent avoir un avis, ils en parlent entre eux. Ils sont beaucoup moins dans la délégation. Alors on peut parfois trouver que leur avis est merdique – et leur en vouloir pour le 21 avril 2002 –, mais c’est l’avis des gens et c’est respectable.

Sur un autre plan, cela me rappelle l’émission de TF1, J’ai question à vous poser. J’ai vu le comportement du panel de Français présent quand Ségolène Royal y était invitée et on aurait dit des enfants. Chacun y allait de sa plainte, de son petit problème personnel…

Sur un autre plan, cela me rappelle l’émission de TF1, J’ai question à vous poser. J’ai vu le comportement du panel de Français présent quand Ségolène Royal y était invitée et on aurait dit des enfants. Chacun y allait de sa plainte, de son petit problème personnel…

La petite démocratie des "Moi je" n’a pas que des inconvénients. C’est normal que les gens partent d’eux et c’est normal de repartir des gens. Ils ont tellement l’impression, à juste titre, que les politiques ne comprennent rien à ce qu’ils vivent qu’à un moment donné ils ont besoin de passer par cette espèce de purge où ils vont leur dire tous leurs petits problèmes personnels. Mais derrière il faut que la démocratie se réconcilie avec une réelle participation, il ne faut pas que ce ne soit qu’une démocratie directe. Aujourd’hui, une chose est sûre : politiquement, il faut faire les choses de façon équilibrée. On le voit avec le progrès, par exemple. Avant on se fichait des moyens utilisés, on prétendait savoir où on allait, on allait là-bas, vers le progrès. Aujourd’hui qu’on sait que ça ne se passe plus comme ça, les moyens qu’on utilise prennent une importance cruciale. Il s’agit d’envisager les moyens comme des fins en devenir. Alors c’est sûr, c’est moins vendeur, mais c’est aussi moins manichéen, du coup ce qu’on perd en spectacle on le gagne en avancée concrète.

Ce livre aura-t-il une suite ?

Oui, il y a des choses sur lesquelles on ne s’arrête jamais de travailler et j’aimerais revenir sur le thème de l’émotion et de la sensibilité chez les vingtenaires. Je voudrais par exemple parler de leur l’humour – le malentendu serait de le prendre pour du cynisme, mais il est trash sans être cynique et donc très subversif – et de leur rapport à la musique. Tu es bien placé our voir que la musique a pris une ampleur formidable dans notre génération et de manière encore plus prégnante dans la génération d’après. Ce sont des choses qui changent beaucoup au niveau individuel mais du coup au niveau collectif aussi. Je pense que la place de l’émotion et la façon dont elle est instrumentalisée aujourd’hui est une clé pour demain.

Published by Sylvain Fesson

-

dans

IDEEcryptage

26 juin 2007

2

26

/06

/juin

/2007

11:43

Trentenaire contre attaque

Depuis le 21 avril 2002 les trentenaires entretiennent avec la démocratie une relation pleine de désillusions. Alors quand ils entendent que les présidentielles de 2007 témoignent d’un regain de démocratie au vu des 86% de participation, leurs dents grincent. La politique n’a pas changé et ce n'est pas le niveau d'abstention aux dernières législatives qui viendra prouver le contraire. Guénaëlle Gault, directrice d’études à la Sofres, nous explique pourquoi il est temps d'en finir avec "la politique à papa".

Depuis le 21 avril 2002 les trentenaires entretiennent avec la démocratie une relation pleine de désillusions. Alors quand ils entendent que les présidentielles de 2007 témoignent d’un regain de démocratie au vu des 86% de participation, leurs dents grincent. La politique n’a pas changé et ce n'est pas le niveau d'abstention aux dernières législatives qui viendra prouver le contraire. Guénaëlle Gault, directrice d’études à la Sofres, nous explique pourquoi il est temps d'en finir avec "la politique à papa".

"Je veux être moins agressive avec nos aînés"

"J’adore l’aïkido car dans cette discipline il n’y a pas de perdants"

19 mars. 18h30. Près de République. La voilà qui arrive, dévale la rue Béranger, brushing au vent, iPod blanc dans les oreilles. Je l’attends au tournant. Pour parler de son livre, Pour en finir avec la politique à papa. Sous leur accrocheuse couverture orange Casimir, ces 150 pages écrites gros et sans style m’ont laissé sur ma faim. L’auteur y passe en effet plus de temps à résumer ce que tout trentenaire sait déjà, que le monde a changé depuis les années 50, que les grandes idéologies sont tombées, que les gens se sont émancipés, cultivés, responsabilisés, plutôt qu’à dire comment la politique doit changer et comment les trentenaires la changent déjà sans parfois même s’en rendre compte, par le biais d’Internet, des blogs, des flash mobs, du bio, du tri sélectif, de l’engagement associatif. Délaissant tout souci d’autocritique, son approche positive des trentenaires semble pêcher par excès de douceur. Dès le prologue, elle désavoue même le titre du livre, "exagérément provocateur car il ne s’agit pas de révolte" ni de "tuer le père". Mais paradoxalement c’est de cette fadeur que semble venir la force de son entreprise.

Guénaëlle arrive après la bataille, après celle des grands idéaux de 68, comme celle, éditoriale, qui a vu déferler ces dernières années tout un tas de livres consacrés aux trentenaires. Mais cela ne l’a dérange pas. Elle s’en réjouit presque. Parce qu’après la bataille, c’est encore la bataille. Celle-ci n’est finie qu’en apparence, dans le spectacle du défoulement démocratique qu’elle a copieusement laissé paraître le 6 mai 2007. Spectacle qui s’est vite révélé comme tel au vu de l’abstentionnisme record qu’ont suscité les élections législatives. Mais dans cette après guerre, il est encore temps, enfin temps, de s’atteler à la reconstruction d’une vraie politique. D’en poser les bases. Et c’est dans ce recul que ce livre prend tout son sens. Alors de notre côté, aussi, on se réjouit presque d’en parler alors que les urnes ont depuis longtemps tranché.

Ça fait six mois que le livre de Guénaëlle est sorti. Deux quand je la rencontre. Elle découvre les joies d’avoir un "filtre institutionnel" qui la relie aux médias : une attachée de presse  "marrante" car "un peu out" malgré son jeune âge. Durant ces deux mois le filtre a fait son job : Guénaêlle est passée à la télé sur Direct 8, Canal+, France 2, à la radio sur France Inter, Europe 2 et dans les journaux Toc et Psychologie Magazine. Elle a donc fait de la télé, de la presse et de la radio mais aucun des gros médias auxquels elle s’attendait. Mais elle n’est "pas mécontente" pour autant : son livre fait jaser la blogosphère et pour elle c’est presque préférable "que ça se passe ainsi, de manière un peu dérégulée" car d’un autre côté elle craignait de bénéficier d’un article dans un gros média qui l’aurait rendu fier mais "qui n’aurait pas fait bouger ni réfléchir." Elle a par contre vécu les inconvénients du gros média télévisuel en faisant l’émission Ce soir ou jamais de Frédéric Taddéï. Coincée entre "des pros de l’exercice télévisuel" tels que Raphaël Enthoven et Natacha Polony, avec lesquels elle était "en désaccord total sur le contenu", elle n’a pas pu s’exprimer. Ce qu’elle essaie de mieux faire le jour de notre rencontre, armée d’une bière pour saper la fatigue.

"marrante" car "un peu out" malgré son jeune âge. Durant ces deux mois le filtre a fait son job : Guénaêlle est passée à la télé sur Direct 8, Canal+, France 2, à la radio sur France Inter, Europe 2 et dans les journaux Toc et Psychologie Magazine. Elle a donc fait de la télé, de la presse et de la radio mais aucun des gros médias auxquels elle s’attendait. Mais elle n’est "pas mécontente" pour autant : son livre fait jaser la blogosphère et pour elle c’est presque préférable "que ça se passe ainsi, de manière un peu dérégulée" car d’un autre côté elle craignait de bénéficier d’un article dans un gros média qui l’aurait rendu fier mais "qui n’aurait pas fait bouger ni réfléchir." Elle a par contre vécu les inconvénients du gros média télévisuel en faisant l’émission Ce soir ou jamais de Frédéric Taddéï. Coincée entre "des pros de l’exercice télévisuel" tels que Raphaël Enthoven et Natacha Polony, avec lesquels elle était "en désaccord total sur le contenu", elle n’a pas pu s’exprimer. Ce qu’elle essaie de mieux faire le jour de notre rencontre, armée d’une bière pour saper la fatigue.

Guénaëlle, beaucoup de livres sont déjà sorti sur le thème des trentenaires. Pourquoi en rajouter un à cette longue liste ?

Moi, je voulais parler de cette génération pivot sous l’angle politique, lever tous les malentendus dont les trentenaires font l’objet, tout ces malentendus qui n’ont l’air de rien mais qui témoignent en réalité d’une mauvaise vision de la société, pour montrer qu’on doit enfin passer à une lecture positive de la société et donc à une autre forme de politique.

Qu’entends-tu par "mauvaise vision de la société" ?

Par exemple, tout ce discours décliniste selon lequel la France va mal et les français n’ont pas le moral. Tout ça n’a de sens que si on regarde la réalité de la société avec les lunettes du passé. Parce qu’alors on va forcément voir les choses qu’on perd au détriment des choses qui pourraient nous faire aller de l’avant. J’avais envie de parler des trentenaires parce que notre façon de faire de la politique diffère énormément de celle de nos aînés, qu’elle n’est pas reconnue et que c’est en la reconnaissant qu’on pourra construire une société efficacement. C’est mon point de vue. J’ai interrogé une vingtaine de personnes pour ce livre. Ça ne prétend pas être représentatif, ça prétend être significatif et donner matière à débat.

Aucun des livres déjà sortis sur les trentenaires ne te plaisait ?

Si, ceux du sociologue Louis Chauvel m’ont vraiment plu. Ce trentenaire est le premier à avoir très objectivement mis le doigt sur la croissance des inégalités intergénérationnelles depuis 1950. Il défonçait un peu la porte. Moi, j’arrive après et je veux être moins agressive à l’égard de nos aînés et moins culpabilisante à l’égard de ma génération. Moins réac aussi. J’ai trouvé le livre de Natacha Polony très réac (Nos enfants gâchés, Nda), ce n’est ma démarche et j’espère que ça se voit. Je ne dis pas qu’à certains moments l’agressivité ou la plainte ne sont pas utiles dans le débat, mais d’autres l’ont fait avant moi et ce n’est pas ma façon de faire. Je suis plus dans une espèce de discussion sans nombrilisme.

Tu es directrice d’études au département Stratégies d’opinion de TNS Sofres. J’imagine que ton travail est en étroite corrélation avec le propos de ce livre.

Bien sûr. Pour moi une façon de renouveler la politique consiste d’ailleurs à faire un véritable travail de décryptage de la société. Il faut voir et comprendre que les choses ne sont pas structurées comme avant. Comment le sont-elles ? Comment faire avec ? Ces questions ne sont pas un travail annexe, elles sont déjà politiques. Si la société ne sait pas se représenter elle-même, elle ne peut ni avoir de représentants ni définir le pouvoir à exercer. Tout ce travail un peu nouveau de décryptage est important, moi je peux le faire dans mon métier, toi tu peux le faire en tant que journaliste, et ainsi on peut créer le premier maillon d’une chaîne qui donnera une meilleure représentation de la société, à partir de laquelle on pourra enfin articuler un système politique représentatif.

Ta démarche n’étant ni agressive ni plaintive, le ton de ton livre s’en ressent, il est très doux et l’écriture très sujet-verbe-complément. Pourquoi ne pas y avoir mis un peu plus de panache ?

(Silence.) Je ne sais pas. Peut-être que je me plais à le croire, mais je trouve qu’il y a plus de provocation dans le fond que dans le ton et je pense que c’est comme ça qu’on communique le mieux aujourd’hui. Parce que la provocation de ton est partout et qu’il n’y a jamais rien derrière.

Tu veux dire qu’on est dans un spectacle de la parole ?

Tu veux dire qu’on est dans un spectacle de la parole ?

Oui. D’un côté on souhaite du politiquement correct, du parler vrai, mais de l’autre on dit amen à tous les coups de gueule, à tel point qu’il faudrait presque ne plus s’exprimer que comme ça pour pouvoir avoir droit de cité dans les médias. Ceci est pervers et dessert, je pense, ce qu’il faut qu’on fasse en terme de politique. Certains disent que les jeunes générations sont très prudentes et très mesurées en politique. Dans la forme, oui, peut-être, mais dans le fond je ne pense pas. Aujourd’hui, ça ne sert plus à rien de casser ce qui a déjà été cassé, il s’agit plutôt d’être constructif dans la forme. Moi, cette façon de réagir me vient de la pratique de l’aïkido. J’adore cette discipline parce qu’elle symbolise aussi un moyen de communication équilibré. Dans l’aïkido il n’y a pas de perdants car on utilise notre force pour neutraliser la force de l’adversaire et on lui apprend donc quelque chose sur lui-même. Des gens savent très bien faire ça. Michel Serres, par exemple, est extrêmement efficace quand il discute avec quelqu’un car il arrive à lui donner raison sur certains points tout en faisant passer son message. Il y a beaucoup de respect et de courtoisie dans sa façon de faire.

Published by Sylvain Fesson

-

dans

IDEEcryptage

24 juin 2007

7

24

/06

/juin

/2007

01:53

Western moderne

"Nirvana plutôt que Green Day"

"chercher un point limite"

A vous entendre, vous semblez ne jurer que par le punk rock, mais votre album ne m’a pas semblé si punk rock que ça. Il y a bien une guitare et une batterie un peu rentre dedans mais aussi un chant très pop, voire bubble-gum et l’alliage des deux ne donne pas vraiment du punk rock.

Kim : Je pense qu’en live c’est quand même punk rock. Je veux dire, quand Fabrice m’a fait découvrir l’album des Strokes, au départ je n’ai pas accroché, mais quand je les ai vus sur scène, j’ai reçu toute l’amplitude du son, l’action, le geste, l’attitude et ça ma plu. Il y a donc tout le temps une différence entre la scène et le CD et chez nous elle existe aussi parce qu’en France on n’est pas encore au point pour avoir un son album identique à celui que tu peux ressentir sur scène. C’est encore une fois une question de culture. Après, je pense qu’on est quand même punk rock, dans les riffs, les mélodies. Et la pop et le punk, pour moi c’est la même chose. Les Sex Pistols et les Stooges c’est une extension des Who et des Kinks.

Pensez-vous tout de même avoir réussit à retranscrire un peu de votre intensité scénique sur ce disque ?

Fabrice : Comme beaucoup de groupes, on perd un peu le côté brut du live dès qu’on est en studio. Mais d’un autre côté, on voulait que le son de ce disque soit travaillé pour être bien péchu. Parce que perso, ça m’emmerderait qu’un groupe que je ne connaisse pas déboule avec un premier album super live et cracra. Comme on a six ans d’existence, je préfère faire un disque un peu plus mature, plutôt que d’apparaître comme le groupe qui débarque et qui lâche brut de brut ses trois premières chansons. Quand on enregistrera notre deuxième album, et j’espère que ça ne se fera pas trop tard, j’aurais par contre envie d’un son plus brut à la Nirvana plutôt que Green Day, voire d’un son comme celui du John Spencer Blues Explosion.

Kim : On pourrait même aller là-bas (aux USA, Nda) parce qu’ils travaillent plus spontanément et pour moins cher.

N’être que trois, guitare-batterie-chant, c’est un choix ?

Fabrice : Au départ on a cherché et testé quelques bassistes mais ils ne faisaient que ce que font tous les bassistes dans les groupes de rock, on a donc laissé tomber et on s’est dit qu’on allait rester à trois et faire les compositions en fonction de ça, bien travailler les sons de guitare et les parties de batterie en jouant pas mal sur les toms, et en utilisant aussi un orgue pour ajouter des basses fréquences à mes sons de guitares plutôt aigus.

Sur "Down By The River" et "Fuck The Roots" où il se fait entendre, il apporte des couleurs pop acidulées.

Kim : Oui, de toute façon c’est toujours la mélodie qui importe.

Fabrice : La mélodie c’est la base. Une chanson, si tu lui donnes un côté plus agressif et que tu n’as pas une bonne mélodie, ça ne sonnera pas.

Kim : Il ne faut pas oublier que dans le punk et la pop il y a toujours le fantasme de faire un tube. Même dans le punk.

Dans les deux cas il faut que ce soit immédiat, que ça parle au corps.

Fabrice : Il y a tout le temps un côté hymne.

Kim : Chez les Buzzcocks, les paroles rassemblent.

Fabrice : Après deux secondes de Ramones, tu connais déjà tout le morceau.

Kim, ce parti pris mélodique impliquait-il obligatoirement d’écrire en anglais ?

Kim, ce parti pris mélodique impliquait-il obligatoirement d’écrire en anglais ?

Kim : Pour moi c’est presque naturel de chanter en anglais, il faut justement que je fasse un effort pour essayer d’écrire en français. Parce qu’en France on te donne plus de moyens quand tu chantes en français. Les labels s’intéressent à toi. Ou alors il faut que je fasse comme Manu Chao. Chanter en espagnol lui a permis d’atteindre toute l’Amérique Latine et même les Etats-Unis car tous les latinos de New York kiffent Manu Chao.

Fabrice : De toute façon, on ne fera jamais une chanson en français juste pour signer sur une major, on ne le fera que si ça sonne bien. Des mecs ont bien écrit en français, Gainsbourg bien sûr, mais aussi La Souris Déglinguée et les Bérruriers Noirs. Les Bérrus, c’est vraiment l’exemple du groupe punk qui chante en français et qui sonne super bien.

La plupart du temps le français sonne quand le texte est scandé, parlé.

Fabrice : Oui, c’est pour ça que le rap passe bien et que lorsque c’est trop mélodique ça bloque.

Kim : L’anglais est naturel dans mon expression artistique et musicale, pour moi c’est comme des notes et c’est pratique car l’anglais est plein de formes et de métaphores efficaces dans le sens comme dans le son. Mais bon, si je savais écrire avec la même spontanéité en français, je le ferais. Au-delà de mon manque de savoir faire, mon problème avec le français c’est qu’il évoque peut-être trop des souvenirs d’école, que c’est ma langue rationnelle, ma langue d’éducation, or pour nous le rock et l’art c’est une espèce d’échappatoire, une autre forme de logique qui nous est propre. Mais je dirais aussi que le problème d’ici (la France, Nda), c’est qu’il y a toujours ce côté petit patrimoine français qui a été établi par des gens comme la Sacem et les radios, qui établissent des codes, des quotas, des gens qui s’étonnent qu’un groupe français chante en anglais. Mais ce n’est pas qu’on chante en anglais ou en français qui importe, ce qui compte c’est l’enveloppe, la musique. Mais c’est vrai que pour signer sur des majors, un groupe de rock a plutôt intérêt à chanter en français et faire donc du Superbus. (Elle se met à chanter le refrain de leur single, "Butterfly".)

Fabrice : Enfin, on n’a rien contre Superbus, mais voilà chanter en français ça donne souvent de la merde.

Kim : Des chansons ambiance folklore d’après guerre, genre Bénabar, alors que le rock dégage lui un truc plus surnaturel.

De quoi parle un morceau au titre si peu original que "Boys and Girls" ?

Kim : Ce n’est pas original ?

Fabrice : Oui, d’ailleurs c’est l’inverse du titre de Blur qui s’appelle "Girls and Boys".

Kim : La face B du "I Love Rock’n’roll" de Joan Jett s’appelle elle aussi "Boys and Girls".

Fabrice : Alors, Kim, de quoi parle ce texte ?

Kim : Beaucoup de chansons naissent du yaourt. Par exemple, quand tu regardes les textes des Strokes, tu vois que ces chansons ne veulent rien dire et qu’elles sont nées du yaourt, qui se rapproche un peu de l’écriture automatique tel que la pratiquait Burroughs. Sur "Boys and Girls", par exemple le refrain c’est : "More christians are all right... more muslims are all right..." Ça pourrait sembler politique, mais en fait c’est venu du yaourt. Comme souvent dans un premier degré de lecture, je parle des rapports garçons/filles, du déséquilibre du rapport de force amoureux qui, dans un deuxième degré de lecture, a un seconde portée, plus politique. J’essaie toujours de partir d’anecdotes particulières et autobiographiques mais que je raconte à la troisième personne pour que ce ne soit pas narcissique et nombriliste, parce que je trouve ça horrible. Cette approche aide à rendre une mélodie universelle. Quand je dis : "Salvation all right" dans "Boys and Girls" c’est comme quand Iggy Pop dit : "I feel all right !", ça le fait.

Votre titre d’album fait référence à un vieux western. C’est parce que vous êtes fan de ce genre de film ou parce que vous aimez l’idée véhiculée par son titre ?

Kim : On n’est pas spécialement fan de westerns, c’est juste que pour nous ça symbolise l’aventure car le cow-boy cherche un point limite et dans le rock c’est pareil. En fait, Lonely are the brave (Seuls les indomptés, en français, Nda) est un film qui parle de la fin du western. Le cow-boy arrive dans l’urbanité sur son cheval et ne peut plus vivre son aventure. On a donc pris ce titre de film car il signifie que lorsque tu commences à chercher ton autonomie, tu as ton prix à payer et parfois tu te retrouves seul. Et, sans vouloir être prétentieuse, ça rejoint assez ce qu’on fait car malgré toutes nos influences on cherche une authenticité. C’est assez rare ça, car aujourd'hui le rock est rongé par la mode et super superficiel donc il y a une perte d’émotion. Les images et les symboles son tellement détournés qu’ils sont vidés de leur sens.  Iggy Pop qui fait des pubs pour SFR, ç’aurait été inimaginable il y a quinze ans, comme le fait que la musique des Sonics illustre une pub Peugeot. Toutes ces choses que tu pensais avoir acquises à l’arrachée comme un anthropologue sont maintenant disponibles n’importe où, et je ne dis pas ça pour me plaindre que ce ne soit plus underground, mais il y a une perte d’émotion là-dedans. Il faut donc essayer de garder son authenticité. Au-delà de ça, le western nous touche car il évoque le contact avec les grands espaces et on perd ce sens-là, ce rapport avec le rapport avec la terre. Et comme on joue de la guitare et non de la musique électronique, on reste dans ce rapport brut et direct aux choses. C’est pour toutes ces raisons que Lonely are the brave nous parle.

Iggy Pop qui fait des pubs pour SFR, ç’aurait été inimaginable il y a quinze ans, comme le fait que la musique des Sonics illustre une pub Peugeot. Toutes ces choses que tu pensais avoir acquises à l’arrachée comme un anthropologue sont maintenant disponibles n’importe où, et je ne dis pas ça pour me plaindre que ce ne soit plus underground, mais il y a une perte d’émotion là-dedans. Il faut donc essayer de garder son authenticité. Au-delà de ça, le western nous touche car il évoque le contact avec les grands espaces et on perd ce sens-là, ce rapport avec le rapport avec la terre. Et comme on joue de la guitare et non de la musique électronique, on reste dans ce rapport brut et direct aux choses. C’est pour toutes ces raisons que Lonely are the brave nous parle.

Fabrice : Sans être des rebelles, il y a un petit côté western dans notre quotidien car on ne se réfère pas aux mêmes codes que tout le monde.

Lonely are the brave c’est donc un peu votre do it yourself ?

Fabrice : Oui, complètement.

Kim, tu es la seule dans le groupe à avoirun pseudo : Kim Ohio Fuzz. D’où vient-il ?

Kim : De loin ! Ohio renvoie au côté américain des premières compiles garage punk que j’ai achetées et Fuzz à l’énorme basse Fender Fuzz Wah qui donnait le son garage des Witchies Valley.

Ok. On a réussi à ne pas parler des Yeah Yeah Yeahs auxquels beaucoup vous comparent !

Kim : Oui, parce qu’ils sont trois, une fille, deux mecs. Moi je trouve ça bien les Yeah Yeah Yeahs. On nous a aussi comparé à Sleater Kinney parce qu’ils sont trois, qu’ils ont un orgue, mais je ne connais pas.

Fabrice : Le premier album des Yeah Yeah Yeahs était bien, mais le deuxième je le trouve carrément moyen. J’ai été les voir à l’Elysée Montmartre et c’était assez décevant mais il parait qu’ils étaient fatigués.

Vous, niveau concert, vous en êtes où ?

Fabrice : Là on prépare la rentrée de septembre, donc on n’a pas vraiment de dates à annoncer.

Kim : On compte plus bouger en province.

Fabrice : C’est vrai qu’on a déjà pas mal joué à Paris donc il faut aller en Province maintenant si on veut un peu avancer et puis c’est chouette d’aller jouer dans des villes où on n’a jamais foutu les pieds, devant des gens qui ne nous connaissent pas. Partir en tournée, sillonner les routes en camion, ça a beau être un peu planifié – on a une feuille de route – c’est un peu l’aventure, c’est encore le western !

Published by Sylvain Fesson

-

dans

DISCussion

20 juin 2007

3

20

/06

/juin

/2007

21:33

Western moderne

Trois trentenaires, une fille, deux garçons, sont à un carrefour. Après cinq ans de bourlingue dans le milieu rock alternatif français avec Mad River, ils sortent Lonely are the brave, recueil "best of" de 12 titres punk pop. Leur va-tout ? Interview.

18 juin. 14h au café Charbon près du Nouveau Casino. Fabrice Fortin, le guitariste, et Damien Christ, le batteur (arrivé en 2005), m’attendent tranquillement, sans rien boire. Ils attendent aussi Kim, la chanteuse, qui ne devrait pas tarder à arriver, me disent-ils, précisant qu’elle est enceinte et en plein déménagement. On commande des Perrier pour se rafraîchir (il fait chaud, il est tôt), discute de leur place dans le groupe et de ma place dans la presse pour vite faire connaissance. Sympa. Kim Nguyen, dite Kim Ohio Fuzz (et son ventre rond) arrive. Jus d’orange. C’est parti.  "on organisait des concerts, de Fugazi, de Sonic Youth"

"on organisait des concerts, de Fugazi, de Sonic Youth"

"on assume faire une pop qui puisse être mélodique"

Combien d’années de galères pour Mad River avant de sortir votre premier album et d’avoir cette chronique élogieuse des Inrocks qu’on vous voit afficher sur Myspace ?

Fabrice : J’ai 31 ans, alors 31 ans ! On a commencé en 2001, donc ça fait 6 ans.

Kim : Notre premier concert, c’était en 2002 en première partie de Stuck in the Sound, donc ça fait 5 ans qu’on existe vraiment. Mais ce n’est pas des années de galère…

Fabrice : Ça a pris du temps de sortir un album parce qu’il a fallu trouver un label, le bon label. C’est un peu le parcours du combattant, mais ça ira mieux pour le deuxième !

Certaines compos de cet album datent donc à vos débuts ?

Fabrice : Oui, parce qu’on a enregistré ce disque il y a plus d’un an, donc il y a des compos qui ont quelques mois et d’autres qui datent carrément de nos débuts.

Kim : Certaines paraîtront nouvelles aux oreilles de certains mais pas pour les gens de la scène alternative parisienne qui connaissent ces morceaux depuis longtemps.

Fabrice : S’il y a de vieilles chansons c’est qu’on les aimait toujours et que pour la plupart elles n’étaient parues que sur des démos, donc le son n’était pas forcément super et on ne les trouvait pas forcément super bien jouées. Donc on s’est dit : "Autant les réenregistrer".

Lonely are the brave est donc le best of du chapitre 1 de l'aventure Mad River ?

Fabrice : Oui, c’est un peu le best of de nos 5 premières années.

Kim : C’est l’album officiel pour digérer cette période et pouvoir passer à de nouveaux morceaux. On en a déjà 10 en stock, qui sont plus speed, presque plus adolescents, plus hardcore.

Fabrice : Sur ce premier album on a essayé d’être varié dans les sons et les intensités, d’avoir autant des balades un peu pop sixties et des morceaux plus énervés, seventies, autant des trucs assez minimalistes et d’autres avec plusieurs parties de guitares, et même de l’orgue. Mais le but, avec tout ça, c’était de garder un truc cohérent. Je n’aime pas trop les groupes qui font des disques trop variés où tu as une chanson dans tel genre et une dans tel autre. Inversement, je n’aime pas trop non plus les disques trop conceptuels où tu écoutes deux chansons et tout l’album est pareil. Ça, c’était bien quand c’était les Ramones dans les années 70 parce que la musique était vraiment brute, simple, efficace. Mais maintenant quand tu vois des groupes faire trois accords pour une chanson et que les suivantes sont une copie ou une variante de la première, ce n’est pas intéressant.

Sur quelles affinités musicales vous êtes vous retrouvés pour fonder Mad River ?

Sur quelles affinités musicales vous êtes vous retrouvés pour fonder Mad River ?

Fabrice : Historiquement, Kim et moi avons bossé dans le même groupe.

Kim : Ça s’appelait Witchies Valley et dans ce groupe Fabrice était batteur et moi bassiste.

Fabrice : C’est Kim qui avait formé ce groupe.

Kim : Avec Jérémie, le chanteur.

Fabrice : Ce groupe a eu 5-6 années de bonheur.

Kim : En fait, on s’est rencontré via l’Elastic Crew Enterprize, une asso (montée par Laurent Courau, Nda) où l’on organisait des concerts de groupes hardcore US, Fugazi, Sonic Youth, etc. Puis on a monté un trio chant-basse-batterie, on a sorti des albums, figuré sur des compiles, joué dans plein de bar rock. C’est comme ça qu’on a trouvé et concrétisé nos affinités musicales, qui se sont ensuite précisées avec Mad River.

Fabrice : On se retrouve sur des trucs globalement punk rock et Kim apporte ce côté sixties garage qui lui est plus personnel. Parce que moi, je suis vraiment axé punk rock, voire même hard rock, j’aime bien par exemple Black Sabbat. D’ailleurs, quand des mecs me disent : "Certains de vos chansons ont un gros son seventies genre Rage Again The Machine", ça me fait un peu rigoler. Ce n’est pas que je n’aime pas les Rage, mais j’ai plutôt écouté les groupes dont eux se sont inspirés.

Kim, dans Witchies Valley tu n’étais donc pas chanteuse ?

Kim : Non, j’étais choriste et je jouais de la basse. On était vraiment dans l’underground, genre transe/garage. Moi j’écoutais pas mal de punk 77, les Buzzcocks, les Clash et ensuite c’était l’époque fusion alors je me suis mise au hardcore, à Nirvana…

Fabrice : Quand on dit hardcore, on parle du punk rock américain indé, des Black Flag, des Jerms, de Fugazi, etc. Je précise parce qu’aujourd’hui hardcore est un mot qui ne veut plus dire grand-chose.

Kim : A l’époque en France tu as eu la vague fusion et moi je n’aimais pas trop.

Fabrice : Il y a eu quelques bons groupes de fusion mais il y a aussi eu pas mal de merdes. Pour moi le groupe qui a vraiment créé la scène c’est Bad Brains. C’était un groupe vraiment incroyable, qui est connu, mais qui n’a pas marché aussi bien que des groupes qui ont copié ce qu’ils ont fait, genre Urban Dance Squad ou même les Red Hot Chili Peppers. Par contre, Les Red Hot j’aime bien, je pense que c’est un bon groupe.

Même au vu de ce qu’ils font aujourd’hui ?

Fabrice : Ils font des albums qui ne cassent pas des briques, oui, mais ils ont fait un bon retour avec Californication.

Kim : Ils sont quand même bons, ils ont pour eux la maturité.

Avec Madriver voulez-vous sortir de l’underground ?

Kim : Ah, pas du tout ! Parce que maintenant se dire de l’undergound ça ne veut plus rien dire, limite ça t’offre un potentiel commercial…

Fabrice : Avec Madriver, on n’a jamais eu de problème de faire une pop mélodique. Parce que quand je parle d’un tube, au sens commercial du terme, ce n’est pas forcément péjoratif, en tout cas quand il s’agit de musique internationale. Par exemple, les Strokes c’est assez commercial et pourtant c’est un groupe qu’on aime tous vraiment bien. Mais en France c’est autre chose car dès que tu penses tube commercial, tu penses variété et la variété française, c’est un cauchemar. On aime peu de rock français à part La Souris Déglinguée et les Bérruriers Noirs, mais en variété française on n’aime carrément personne.

Kim : Il n’y a qu’en France qu’on fait la différence entre underground et mainstream parce que sortir de l’underground ça veut dire avoir un son aseptisé. Sur scène, quand Fabrice joue fort avec la pédale de saturation, l’ingénieur du son lui dit de se calmer parce qu’il est trop fort par rapport à la voix. On a joué en Angleterre et au niveau des réglages, les ingénieurs du son n’hésitent pas à nous faire jouer fort. Là-bas il n’y a donc pas d’underground parce que la puissance du son, en un mot le rock, est un truc complètement officiel, accepté.

Fabrice : On ne revendique pas le fait d’être underground parce qu’on a joué dans pas mal de groupes qui étaient vraiment underground et demain si on vend, je ne sais pas, 30 000 albums et qu’on part en tournée pendant six mois on serait super contents.

et qu’on part en tournée pendant six mois on serait super contents.

Kim : C’est beaucoup plus excitant de jouer dans une grande salle comme l’Elysée Montmartre ou la Maroquinerie, où on a déjà joué, parce que la puissance du son est décuplée. Et n’importe quel groupe qui bosse ses morceaux a besoin d’être écouté par le maximum de gens, il n’y a pas vocation d’être élitiste.

Fabrice : Aujourd’hui, contrairement à la fin des années 80, ce n’est plus alternatif le punk rock. A cette époque, les gens qui portaient un t-shirt Black Flag ça ne courait pas les rues donc quand tu en voyais un tu étais sûr que tu allais t’en faire un pote. Maintenant, tu croises 50 000 mecs avec les t-shirt des Clash, par exemple, et souvent le mec ne sais même pas qui est Joe Strummer, il a juste mis ça parce qu’il trouvait que le t-shirt avait de la gueule et qu’il aime bien l’image rock.

(Suite et fin.)

Published by Sylvain Fesson

-

dans

DISCussion

17 juin 2007

7

17

/06

/juin

/2007

23:22

Pop-rock à poumons ouverts On m’a parlé d’un groupe qu’il serait bon de saluer. On, c’est Thomas du blog Tox. Le groupe Julius Airwave. Et ce Tox a bien fait. Ces cinq types régurgitent à merveille toute la brit pop que j’aime depuis belle lurette. C’est ce que j'ai ressenti en écoutant cinq extraits de The City The Forest, leur deuxième album sorti le 8 mai dernier en Floride et nulle part ailleurs...

On m’a parlé d’un groupe qu’il serait bon de saluer. On, c’est Thomas du blog Tox. Le groupe Julius Airwave. Et ce Tox a bien fait. Ces cinq types régurgitent à merveille toute la brit pop que j’aime depuis belle lurette. C’est ce que j'ai ressenti en écoutant cinq extraits de The City The Forest, leur deuxième album sorti le 8 mai dernier en Floride et nulle part ailleurs...

Sur "Fuur" j’ai retrouvé dans la voix de Rick Colado celle boudeuse et lyrique du Thom Yorke de The Bends et un léger groove reggae style "Walking on the Moon" de Police ; sur "Finale" celle braillarde et pub rock du Liam Gallagher de Definitely Maybe et une introduction joyeuse et féerique me rappelant Takk de Sigur Ros ; sur "Appley" celle trafiquée et crâneuse du Brandon Flowers de Hot Fuss et un refrain vrillant de synthé me renvoyant festoyer aussi sec sur l’air du "Common People" de Pulp. Sur "Nannerl" j’ai aimé que guitare et batterie tressent l’héroïsme fleur bleue cher à Coldplay et que de clinquantes cascades de piano déboulent enjambant Muse et Keane pour verser carrément dans le Richard Clayderman ; et sur "Glory, Glory", qui n’est pas le single pour rien (il résume leur style), je me suis plu à me faire mener par le bout du nez par un pur missile pop calibré entre Killers et Coldplay.

C'est dire s'il y a du monde chez ces américains anglophiles. Que c'est la fête. Dans le genre brit pop, seuls Suede et Placebo ne sont pas invités. Parce que Julius Airwave ne la joue ni glam ni new wave, ni poseurs ni torturés : il positive. Il est de cette jeune génération de groupes qui, tels Sufjan Stevens et I’m From Barcelona, range la morgue et les clivages rock’n’roll au vestiaire et sort des ballons et des amis sur scène ; de cette jeune génération de groupes qui envisage la musique selon l’esprit de camaraderie qui l'unit et non comme un trip de rock star souhaitant mettre le monde à ses pieds ; de ces types très "boys next door" dont le rock est aussi festif que mélancolique, aussi anglo-saxon que canadiens, belge, suédois ; de ces types qui mélangent tout et n’ont que faire que faire du "bon goût". Des chouchous en puissance.

C'est dire s'il y a du monde chez ces américains anglophiles. Que c'est la fête. Dans le genre brit pop, seuls Suede et Placebo ne sont pas invités. Parce que Julius Airwave ne la joue ni glam ni new wave, ni poseurs ni torturés : il positive. Il est de cette jeune génération de groupes qui, tels Sufjan Stevens et I’m From Barcelona, range la morgue et les clivages rock’n’roll au vestiaire et sort des ballons et des amis sur scène ; de cette jeune génération de groupes qui envisage la musique selon l’esprit de camaraderie qui l'unit et non comme un trip de rock star souhaitant mettre le monde à ses pieds ; de ces types très "boys next door" dont le rock est aussi festif que mélancolique, aussi anglo-saxon que canadiens, belge, suédois ; de ces types qui mélangent tout et n’ont que faire que faire du "bon goût". Des chouchous en puissance.

C’est pour cela qu’au-delà des influences suscitées la musique de Julius Airwave sonne comme un grand vent de fraîcheur et non comme une montagne d’ingrédients pré mâchés. Oh bien sûr, ce n’est pas le truc qui va vous retourner le cerveau, ni le truc à vous faire tomber de votre siège, au contraire c’est tout cool, exalté, sans prise de chou. Le genre de choses qui s’écoute en boucle et plait autant aux filles qu’aux garçons. Mais c’est justement pour ça qu’on aimerait que ces gars-là ne restent pas coincés dans leur état de Floride. Pour l’instant leur deuxième album, tout comme le premier (Dragons are the New Pink, sorti en 2004) n’a toujours pas trouvé preneur en Europe et c’est peut dire qu’on s’en étonne ! Quel label, quel tourneur ne voudraient pas de cette musique accrocheuse mêlant l'indé au mainstream ? Quelle radio au "son pop-rock" ne voudrait pas de ces enfants de U2 ?

S'étonnant de cette situation, le jeune bloggeur de Tox a crée avec l’aide de quelques amis la street team européenne du groupe pour les faire connaître en Europe (via création d’un Myspace de la team et de campagnes d’affichages, etc.) et maximiser leur chance de signer sur un label européen. Avec un nom pareil, je leur conseillerais de négocier un partenariat avec les chewing gum Airwaves pour s'offrir de tels débouchés ! Bref, vous aimez ce groupe et avez envie et, qui sait, des idées pour les aider à s’exporter ? Alors n’hésitez pas pour en savoir plus à surfer sur Tox, le site de Thomas Wallemacq.

S'étonnant de cette situation, le jeune bloggeur de Tox a crée avec l’aide de quelques amis la street team européenne du groupe pour les faire connaître en Europe (via création d’un Myspace de la team et de campagnes d’affichages, etc.) et maximiser leur chance de signer sur un label européen. Avec un nom pareil, je leur conseillerais de négocier un partenariat avec les chewing gum Airwaves pour s'offrir de tels débouchés ! Bref, vous aimez ce groupe et avez envie et, qui sait, des idées pour les aider à s’exporter ? Alors n’hésitez pas pour en savoir plus à surfer sur Tox, le site de Thomas Wallemacq.

Published by Sylvain Fesson

-

dans

DISCussion

6 juin 2007

3

06

/06

/juin

/2007

16:18

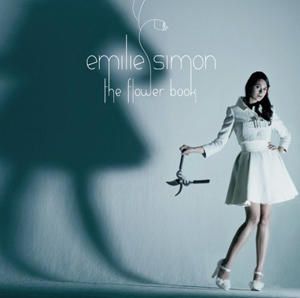

Poupée ou sorcière de son ?

En deux albums et une B.O., la petite Montpelliéraine est devenue l'une des plus grandes (dignes ?) représentantes française de ce que l'on pourrait considérer comme un genre musical qui s'intitulerait le "féerock" ; un genre né par mégarde avec Kate Bush à la fin des années 70, entre la fin du rêve hippie et le début du "no future", et peaufiné, conceptualisé par Björk au début des années 90 alors que les machines (intelligentes) commencent à rêver, déprimer et que le trip hop bat son plein ; un genre – le féérock – jamais loin, dès le début, du côté "sorcière" de la force, des épines de la fleur (ce à quoi on reconnaît les vraies ?), en témoigne Tori Amos par exemple. De ces trois-là – Kate, Björk, Tori – il sera question dans l’interview qui suit, mais il sera surtout question d’Emilie Simon, de ses "trucs" technologiques, son parcours, son univers, sa musique.

En deux albums et une B.O., la petite Montpelliéraine est devenue l'une des plus grandes (dignes ?) représentantes française de ce que l'on pourrait considérer comme un genre musical qui s'intitulerait le "féerock" ; un genre né par mégarde avec Kate Bush à la fin des années 70, entre la fin du rêve hippie et le début du "no future", et peaufiné, conceptualisé par Björk au début des années 90 alors que les machines (intelligentes) commencent à rêver, déprimer et que le trip hop bat son plein ; un genre – le féérock – jamais loin, dès le début, du côté "sorcière" de la force, des épines de la fleur (ce à quoi on reconnaît les vraies ?), en témoigne Tori Amos par exemple. De ces trois-là – Kate, Björk, Tori – il sera question dans l’interview qui suit, mais il sera surtout question d’Emilie Simon, de ses "trucs" technologiques, son parcours, son univers, sa musique.

"J'aime la grande folie de Sergent Pepper"

"Je suis sans doute la chose la plus éloignée d’Iggy Pop !"

Très jeune tu as donc entendu du jazz puis tu as découvert à l’Ircam plein de genres musicaux dont la musique contemporaine. Pourquoi es-tu donc restée dans la pop musique ?

Ah mais j’ai toujours adoré la pop ! Depuis toute petite, je suis fascinée par les chansons des Beatles. Je n’ai jamais été attirée par les longs formats, pour moi il fallait que tout soit dit en deux minutes, c’est ça qui me plaisait, le côté varié de la pop et le format chanson, le fait de pouvoir retenir un refrain et de chanter ces chansons sur scène. Je ne me suis jamais posée la question de faire autre chose, les chansons ça a toujours été mon truc, mais plus dans le fond que dans la forme en fait ! Ce qui m’attire, c’est de pervertir le processus traditionnel d’arrangement des chansons. Par exemple, moi je suis fan de Sergent Pepper et des disques de Kate Bush, parce que j’y trouve justement des productions d’une grande folie.

Quelle a été la réaction de ton père quand tu as voulu creuser ton propre petit sillon dans le monde de la musique ?

Positive. Il suit ce que je fais, il est très fier. Il trouve juste que ma voix n’est jamais assez forte sur les mix ! Mais ça c’est parce que c’est mon père !

En même temps comme la musique est aussi de toi c’est toujours toi qui est mise en avant !

Exactement, et c’est conforme à ma perception. Moi je ne sacralise pas du tout ma voix. Je suis chanteuse, mais j’aime aussi qu’on puisse entendre les programmations rythmiques, etc.

N’est-ce pas étrange d’avoir toujours su ce que tu voulais faire et... d'en vivre ?

N’est-ce pas étrange d’avoir toujours su ce que tu voulais faire et... d'en vivre ?

Non, je n’ai pas à me plaindre ! Ce qui est bien c’est que ça continue. Petite, je croyais qu’écrire un album me prendrait toute la vie. Je voyais que les musiciens qui travaillaient avec mon père avaient déjà travaillé x années pour pouvoir seulement enregistrer un album et je me disais donc que faire un album serait pour moi un aboutissement. Alors une fois que j’ai sorti mon premier album, ça m’a fait bizarre. Je me suis dit : "Mais qu’est-ce qui se passe après ?" Mais aujourd’hui cette question m’est passée, je fais de la musique tous les jours et j’adore ça.

Tu parles d’aboutissement. Je trouve que ce qui est intéressant chez toi c’est que tu créés un véritable univers et pas seulement des chansons. Est-ce que c’est essentiel pour toi d’envisager la musique ainsi ?

Oui, mais je ne le fais pas exprès, je ne me dis jamais avant d’écrire : "Tiens, quel va être le concept cette fois ?", il se trouve juste qu’à un moment donné, ça me rattrape. Quand j’écris je rentre dans mon monde, je ne sais pas comment ça se passe, je rentre dans les sons, je commence à sculpter et à rajouter des couches comme si c’était de la peinture, je mets un peu plus de bleu, un peu plus de rose, c’est très imagé. Si mon dernier album s’appelle Végétal ce n’est pas un hasard, j’avais vraiment des petites images et des petites histoires en tête en écrivant ces morceaux, mais je ne pourrais vraiment pas dire d’où ça vient.

Mais une fois les chansons et l’albums faits, tu t’impliques beaucoup j’imagine dans le choix des visuels, dans l’idées directrice des clips, non ?

Oui, je travaille en étroite collaboration avec les réalisateurs, parce que je ne veux absolument pas que les gens pensent avoir à faire à l’univers de quelqu’un d’autre. Mais je délègue pas mal car ce n’est pas mon métier.

Chez toi il y a ce souci de travailler à fond le son de manière à englober l’auditeur. Ne te considères-tu donc pas au final comme une sorte de sound designer ?

Un peu. En tout cas je suis sensible à la 3D du son, aux premiers plans, aux seconds plans. C’est pour ça que j’ai tant de pistes à mixer à la fin, j’ai des sons dans tous les coins !

Tu as composé la B.O. de La marche de l’empereur et un morceau pour une pub Novotel. Là, on est en plein design sonore, non ?

Tu as composé la B.O. de La marche de l’empereur et un morceau pour une pub Novotel. Là, on est en plein design sonore, non ?

C’est marrant parce qu'en rangeant mes disques durs récemment, j’ai rouvert une des premières séquences sur laquelle j’avais travaillée pour cette B.O. et je me suis rendue compte que j’avais fait des bruitages, plein d’ambiances au lieu de simples mélodies. J’étais donc plutôt dans le sound design. Mais on m’a dit de faire la musique, que quelqu'un d'autre ferait le sound design c’était quelqu’un d’autre, donc voilà. Mais naturellement j’avais fait du sound design car ce sont des choses qui vont de pair.

Tu aimerais faire plus souvent un travail lié au sound design ?

Pourquoi pas, mais je préfère quand même les mélodies, c’est mon truc d’écrire des mélodies. Le sound design sert à mettre les mélodies en valeur, à les orner, donc il m’intéresse, mais moi il me faut avant tout le squelette avant de poser tout ça et le squelette c’est la chanson.

Comment avais-tu abordé le travail consistant à faire la musique du spot TV Novotel ?

Ah c’était vraiment un exercice de style ! On m’a envoyé les images, l’idée et je me suis dit : "Ça y est, après les manchots je vais faire les cerfs, les phoques... ! Dès qu’il y a un animal dans l’histoire, c’est pour moi !" Mais c’était intéressant parce que c’était une jolie pub, il n’y avait pas de voix off, c’était vraiment juste musique et image, comme un clip, j’ai apprécié ça et c’est aussi pour ça que j’ai eu envie de le faire.

Le clip semblait être quasiment une émanation de ton propre univers ! Je me rappelle d’ailleurs du slogan : "Designed for natural living" : c’est une phrase qui s’appliquerait très bien à ta musique. On retrouve cette notion de douceur, de cocon et de 3D qui la caractérise.

Oui, c’est vrai !

A ce propos, je repense au titre de ton deuxième album, Végétal. D’un côté on a les plantes, de l’autre les machines qu’on vient d’évoquer. Y a-t-il contradiction entre les deux ?

Hum… Je crois qu’il y a des liens entre ces deux contrastes. Est-ce qu’il n’y a pas dans la nature des choses beaucoup plus compliquées que ce qui est programmé dans les ordinateurs ? Quand on regarde la nervure d’une feuille, par exemple, le nombre de petits motifs dessinés là-dessus, est-ce qu’on ne peut pas imaginer que ce sont pleins de petits sons avec des petites boucles ? Si on met ça en musique est-ce que ça ne donnerait pas quelque chose d’aussi magnifique ?

Ça me rappelle un morceau de Björk dont tu te souviens peut-être : "The Modern Things" sur l’album Post. En gros, elle y dit qu’il n’y a pas opposition entre les deux, que tout objet fait pleinement partie de la nature, que la nature abrite d’ailleurs dans son cœur tous les objets du monde depuis la nuit des temps car ceux-ci proviennent de sa transformation.

Je ne me rappelais pas de ce thème-là, mais oui pourquoi pas ?

Une autre chose m’intéresse dans Végétal, c’est sa pochette. Tu y fais presque peur comme si tu étais une sorcière ou un fantôme. A quoi cette image fait-elle référence ?

Une autre chose m’intéresse dans Végétal, c’est sa pochette. Tu y fais presque peur comme si tu étais une sorcière ou un fantôme. A quoi cette image fait-elle référence ?

Aux livres de contes. Pour Végétal, je voulais une image qui soit un peu intemporelle et qui ait l’air d’être sortie d’un livre de contes. J’ai beaucoup lu de contes quand j’ai écrit cet album. Et puis, sur cette pochette, je ne voulais ni me mettre en scène comme une créature ni comme une jeune chanteuse en décolleté, je voulais plutôt apparaître comme un chef d’orchestre.

Sur scène, tu reprends un morceau de Nirvana et d’Iggy Pop. Que signifient pour toi ces reprises rock qui sont à mille lieux de ton univers ?

En fait, au départ, j’ai vraiment fait ça pour m’amuser. J’ai repris "I wanna be your dog" parce qu’à l’époque je travaillais dans un squat à Barbès au dernier étage d’un immeuble. Il faisait sombre là-dedans et un jour, peut-être à cause de cette ambiance, j’ai eu envie de reprendre ce morceau. Et je me suis régalé en me disant que j’étais sans doute la chose la plus éloignée d’Iggy Pop ! Mais ça n’a pas empêché Iggy de me téléphoner pour me dire qu’il avait beaucoup aimé ma reprise ! J’étais très très contente, même si j’avais effectivement lu dans la presse qu’en ce qui concerne les reprises des Stooges, il adorait le "No fun" des Sex Pistols et ma version d’"I wanna be your dog" !

Kurt Cobain n’a par contre pas pu t’appeler pour te remercier de ta reprise de "Come as you are"...

Malheureusement. Ce morceau-là m’est venu comme une évidence, il fallait que je le reprenne, comme un hommage à lui, quoi.

Pattti Smith vient de rendre elle-même hommage à Kurt Cobain en reprenant "Smells like teen spirit" sur son dernier album, Twelve, qui est un album de reprises de standards rock. Bien avant, Tori Amos a elle même repris "Smells like teen spirit". Connais-tu leurs reprises ?

Pas de celle Patti Smith, mais celle de Tori Amos, oui. Tori Amos fait beaucoup de reprises. Il y a longtemps, je me rappelle avoir entendu parler d’un album de reprises qu’elle avait fait et qui était super. C’est une super artiste, Tori Amos, elle est vraiment intéressante, elle a son style, son univers. J’ai d’ailleurs eu la chance de la rencontrer il n’y a pas longtemps. C’était à l’occasion d’une interview croisée pour Keyboard Recording.

A l’image de son single, "Fleur de saison", où cisaille un bon riff, Végétal semble plus rock que ton premier album. Comptes-tu aller vers des choses plus rock ?

A l’image de son single, "Fleur de saison", où cisaille un bon riff, Végétal semble plus rock que ton premier album. Comptes-tu aller vers des choses plus rock ?

Je ne sais pas trop où je vais mais je grandis en même temps que mes albums. Je suis moins timide. Mon premier album a été fait dans des conditions très différentes du second. Je l’ai fait en grande partie dans ce squat à Barbès et je me suis mise au diapason du calme qui y régnait, ça a donc donné un disque très intérieur. Et puis j’ai aussi évolué grâce à La marche de l’empereur, ça m’a fait du bien d’écrire des instrumentaux sur des images.

Quand je t’ai vu jouer un peu les divas végétales dans le clip de "Dame de lotus", j’ai pensé à Alison Goldfrapp. Ne serais-tu pas toi aussi en train de t’émanciper dans un virage disco-rock comme l’a fait Goldfrapp après le trip hop de Felt mountain ?

Ce que je fais est quand même différent de ce que fait Goldfrapp. Mais c’est sûr que j’ai beaucoup écouté leur premier album que je trouve vraiment sublime. Les deux derniers je les avais écouté, je les aimais bien, mais j’avoue que je suis un peu moins rentré dedans, peut-être parce que je n’ai pas pris le temps qu’il fallait.

Et Volta, le dernier Björk ?

Je l’ai mais pour l’instant je n’ai écouté que le single qui est terrible. C’est tout en rythmes, ça lui va comme un gant.

Photo du haut prise par Laurent Sauvage au Borderline de Londres

Published by Sylvain Fesson

-

dans

DISCussion

6 juin 2007

3

06

/06

/juin

/2007

11:22

Poupée ou sorcière de son ?

En deux albums et une B.O., la petite Montpelliéraine est devenue l'une des plus grandes (dignes ?) représentantes française de ce que l'on pourrait considérer comme un genre musical qui s'intitulerait le "féerock" ; un genre né par mégarde avec Kate Bush à la fin des années 70, entre la fin du rêve hippie et le début du "no future", et peaufiné, conceptualisé par Björk au début des années 90 alors que les machines (intelligentes) commencent à rêver, déprimer et que le trip hop bat son plein ; un genre – le féérock – jamais loin, dès le début, du côté "sorcière" de la force, des épines de la fleur (ce à quoi on reconnaît les vraies ?), en témoigne Tori Amos par exemple. De ces trois-là – Kate, Björk, Tori – il sera question dans l’interview qui suit, mais il sera surtout question d’Emilie Simon, de ses "trucs" technologiques, son parcours, son univers, sa musique.

En deux albums et une B.O., la petite Montpelliéraine est devenue l'une des plus grandes (dignes ?) représentantes française de ce que l'on pourrait considérer comme un genre musical qui s'intitulerait le "féerock" ; un genre né par mégarde avec Kate Bush à la fin des années 70, entre la fin du rêve hippie et le début du "no future", et peaufiné, conceptualisé par Björk au début des années 90 alors que les machines (intelligentes) commencent à rêver, déprimer et que le trip hop bat son plein ; un genre – le féérock – jamais loin, dès le début, du côté "sorcière" de la force, des épines de la fleur (ce à quoi on reconnaît les vraies ?), en témoigne Tori Amos par exemple. De ces trois-là – Kate, Björk, Tori – il sera question dans l’interview qui suit, mais il sera surtout question d’Emilie Simon, de ses "trucs" technologiques, son parcours, son univers, sa musique.

On pourrait épiloguer longtemps sur cette notion de fée et de sorcière dans le rock. Cela reviendrait après tout à se poser la question de l’accès et de la représentation des femmes dans le rock. On pourrait en faire un article (d’ailleurs j’ai ça en stock depuis longtemps), on pourrait même en parler avec une des artistes françaises qui intègrent et incarnent peut-être le plus (car sans le savoir) ces notions, mais non. Non, on n’ouvrira pas cette boite de Pandore avec elle. Pas plus qu’on n’évoquera ses multiples consoeurs (Camille, Etyl, Daphnée, Keren Ann, Emily Loizeau… merci de compléter la liste). Tout juste évoquera-t-on ses mères spirituelles (Kate Bush, Björk, Tori Amos, Alison Goldfrapp… car là il y a prescription). Car sinon, on irait trop loin (il faudrait la jouer philosophe, parler féminisme et capitalisme, convoquer Deleuze, parler devenir cyborg et devenir végétal… la plaie) et on romprait le charme en lui renvoyant le côté potentiellement "fake" de son univers de femme-enfant (que le journaliste Emmanuel Poncet a justement égratigné il y a un an via sa chronique Tube à essai dans Libé). Pourtant Dieu que ça nous titille (pardon, j’ai juré), qu’à chaque seconde de l’entretien on garde tout ça à l’esprit. Mais on n’interviewe Emilie, pas Camille, qui plus est au téléphone (non les yeux dans les yeux). Alors on oublie l’interview intello. Et on y va mollo.

"se retrouver avec une voix liquide"

"se confronter aux limites de l’électronique derrière un ordi"

Bonjour Emilie. Tu es en tournée en ce moment. Comment ça se passe ?

Bien. Là je reviens de Suisse et je reste un petit peu à Paris. J’ai commencé ma tournée aux Etats-Unis, puis je suis allée en Angleterre et en Asie. J’ai donc fait beaucoup de dates en peu de temps et beaucoup d’heures d’avion.

Je t’avais vu en concert à Bourges en 2006, et j’ignore si tu as gardé le même dispositif scénique, mais à l’époque j’avais été frappé par l’attirail technologique que toi et tes musiciens utilisaient. Je me souviens notamment d’une sorte de gant que tu utilisais. Peux-tu me parler de ce gant, si on peut appeler ça ainsi ?

En fait, ce n’est pas un gant, c’est un bras ! C’est un contrôleur d’effets qui se fixe sur mon avant-bras et me permet de moduler ma voix en temps réel. C’est un contrôleur Midi mis au point par Cyril Brissot. Sur scène, cet instrument envoie des informations à l’ordinateur de Cyril et ça déclenche un effet dans la palette d’effets possibles qu’on a prédéterminé pour chaque morceau. Ainsi je peux déclencher et combiner plusieurs effets de manière complètement intuitive comme s’il s’agissait de la prolongation de ma voix.

Il te permet de moduler ta voix comme nul autre appareil n’aurait pu le faire ?

Il me laisse beaucoup de liberté parce qu’il est fait sur mesure. Chaque effet a été soigneusement adapté à mes morceaux, ce ne sont pas des presets d’usine. Et puis on a prédéterminé les effets en amont de tel manière à ce qu’il n’y ait pas de débordements, comme par exemple des larsens quand on utilise les résonateurs. La plupart du temps lors des concerts je m’amuse avec ces effets, mais si j’ai envie de m’en affranchir et de ne pas les utiliser je peux tout aussi bien. Ils restent à ma disposition, à portée de main.

Depuis quand utilises-tu cet avant-bras ?

Depuis mon premier concert ! En fait, il y a eu trois générations de cet avant-bras. L’avant-bras première génération me permettait les mêmes choses que celui d’aujourd’hui mais il se voyait moins car il était fixé sur mon pied de micro et on s’est d’ailleurs rendu compte que c’était un peu un problème parce que ça m’obligeait à être tout le temps devant mon pied de micro si je voulais l’utiliser.

Au contraire, l’avant-bras est très visible. Il apporte même une touche visuelle onirique à tes concerts. Cette machine, c’est un peu comme le début d’un costume, non ?

Oui, c’est vrai mais c’est surtout comme une table de mixage portable. Mais c’est vrai aussi que la beauté et l’utilité de ces outils va de pair. Comme pour moi ça prend autant d’énergie de faire un bel instrument qu’un moche autant faire de jolies choses. Ce n’est pas la priorité, ça c’est l’emballage, mais il se trouve que c’est quand même important l’emballage !

Utilises-tu d’autres instruments de ce genre sur scène ?

Oui, j’ai un peu d’interaction avec Bobby et le cadre, deux instruments fabriqués aussi par Cyril. Bobby, si on considère la chaîne de l’évolution, disons qu’un jour ça a été un tabouret des années 60 (rires) ! Mais Bobby a beaucoup évolué et maintenant c’est une petite tête de robot avec un globe transparent qui sert de contrôleur multi-tâches. Dessus, il y a plein de boutons et de joysticks ce qui fait qu’on peut par exemple l'utiliser comme un theremin ou alors comme un filtre qu’on déclenche avec des mouvements de main. Le cadre c’est un autre type de contrôleur qui se déclenche ainsi. C’est un système de lasers qui s’entrecoupent et Cyril transmet des données précises à l’ordinateur en fonction de l’endroit où il sa main coupe les rayons et cela génère un son en conséquence.

En fait, sur scène, tous ces instruments passent par la petite cabine de Cyril.

Oui, il centralise beaucoup d’instruments. Il peut facilement récupérer le piano, le violoncelle, la guitare, les percussions, la voix et rajouter des textures ponctuelles. Enfin ce n’est pas si facile, il y a tout un setup derrière, mais c’est fait de telle sorte que ça marche.

Sur scène, Cyril est entouré de différents appareils mais on ne sait pas vraiment de quoi il s’agit ni ce qu’il fait et comment cela marche.

Sur scène, Cyril est entouré de différents appareils mais on ne sait pas vraiment de quoi il s’agit ni ce qu’il fait et comment cela marche.

C’est toujours difficile de savoir ce qui se passe vraiment derrière le laptop mais je crois que petit à petit on arrive à clarifier des choses et c’est là tout le défi de cette musique. En fait, c’est quand il y a peu d’éléments en jeu que les gens se rendent compte de ce qui se passe, quand par exemple j’utilise mon bras toute seule a capella ou avec un instrument. De la même manière, quand Cyril fait des traitements en solos sur ses machines, les gens arrivent à distinguer ce qui se passe.

Comment sont créés ces instruments truffés de technologie ? Tu soumets à Cyril tes idées les plus farfelues et il te dit si c’est réalisable ?

Exactement, ça part de discussions comme ça. Et ce qui est génial avec Cyril, c’est qu’on se rend finalement compte que tout ou presque est réalisable. Avec lui, il y a toujours une solution, c’est juste le temps qui manque. Je pense que si on avait vraiment beaucoup de temps à consacrer à la recherche et à la construction de nouveaux instruments on irait plus loin encore. Mais de toute façon, c’est ce qu’on fait petit à petit. Et puis le but du jeu ce n’est pas de faire des gadgets rigolos, même si tant mieux s’il y a un côté fun là-dedans, le but c’est vraiment d’avoir des choses pratiques, de se confronter aux limites de l’électronique derrière un laptop et d’essayer de résoudre ça avec un geste instrumental.

Comment as-tu rencontré Cyril ?

Venant de Montpellier, je m’étais installée à Paris pour suivre des études en musicologie à la Sorbonne. Du coup, comme je me suis intéressée à la musique contemporaine, je suis allée voir ce qui se passait à l’Ircam et j’ai découvert les logiciels qu’ils développaient. Je suis alors allée faire quelques stages là-bas et c’est là que j’ai rencontré Cyril. Il a été mon professeur puis un ami. Ça fait neuf ans qu’on se connaît.

A l’époque il inventait déjà des instruments technologiquement sophistiqués ?

Je ne saurais pas vraiment définir ce qu’il fait parce qu’il fait beaucoup de chose – c’est quelqu’un qui est beaucoup dans la recherche et le développement et qui s’occupe aussi d’ateliers pédagogiques – mais il a toujours pris des nouvelles de moi et quand j’ai sorti mon premier album je l’ai invité à faire quelques effets sur "Il pleut", par exemple.

Tu as très vite senti qu’il pouvait t’aider à creuser ton univers ?

Non, j’ai produit toute seule les morceaux de mon premier album donc je n’avais pas besoin de Cyril, mais j’avais envie de partager des choses avec lui. Et puis c’est un virtuose, c’est incroyable ce qu’il arrive à faire avec des logiciels comme Audiosculpt, etc. Moi j’utilise ce logiciel, j’en utilise même plein d’autres, mais je butine. Lui, c’est un artiste en la matière, il arrive à faire quelque chose de très précis avec ces outils. Je peux par exemple lui demander de rendre ma voix liquide, ce que j’ai fait sur "Il pleut", lui envoyer mon fichier voix et je vais me retrouve avec une voix liquide. Ça c’est super !

Quelle place occupent ces instruments dans ton processus de création ?

Ils ont surtout été mis au point pour conserver l’esprit de mes morceaux sur scène. Quand je travaille à la maison, je passe beaucoup du temps sur mes morceaux et je travaille plus par petits traits très imagés donc je n’ai pas vraiment besoin d'eux. Au contraire, j’ai plutôt besoin de m’en éloigner pour suivre mon imagination.

As-tu découvert les logiciels de musique assistée par ordinateur à l’Ircam ou par le biais de ton père qui était ingénieur du son ?

As-tu découvert les logiciels de musique assistée par ordinateur à l’Ircam ou par le biais de ton père qui était ingénieur du son ?

Je me suis vraiment mise à l’informatique musicale quand je suis arrivée à Paris donc j’ai découvert ça un peu avant l’Ircam, mais c’est vrai que c’est à partir du moment où j’ai fréquenté l’Ircam que je me suis rendue compte de cette troisième dimension. J’ai vraiment découvert une vocation comme on dit. J’ai d’ailleurs eu envie de faire mon premier album à ce moment-là. Avant je faisais de la musique sans programmations avec des groupes de rock ou de jazz. Et je me suis aperçue que c’est en enregistrant au fur et à mesure ma musique que je me suis intéressée à l’informatique musicale. Ça s’est fait naturellement, parce que j’avais une vraie envie de faire et de découvrir. Au début j’enregistrais mes morceaux en une prise, puis j’ai commencé à séparer la voix des guitares et à mettre une programmation dessus et petit à petit je me suis mise à réaliser un album.

Que ton père soit dans la musique t’a-t-il très tôt familiarisé avec les instruments ou t’était-il interdit quand il travaillait de ne mettre ne serait-ce qu’un orteil dans son home-studio ?

C’était un univers plein de concentration et de respect, du coup j’avais le droit de venir mais il ne fallait vraiment pas faire de bruit, il fallait être une petite souris. Son studio était situé au rez-de-chaussée et moi j’habitais au-dessus. Cette pièce ressemblait en fait à une cave, c’était bien sombre avec de la laine de roche et de la moquette au mur !

Quand on est petit, ça rend ce genre de lieu d’autant plus fascinant, non ?

Oui ! Et je pense effectivement qu’avec cette enfance-là j’ai dû, malgré moi, bénéficier d’une certaine éducation du son.

Sur quel genre de musique travaillait-il ?

C’était souvent du jazz.

Ces photos ont été prise par Laurent Sauvage au Borderline de Londres

Published by Sylvain Fesson

-

dans

DISCussion

28 mai 2007

1

28

/05

/mai

/2007

14:17

L’étrange Noël de Frédéric

En collaboration avec Pierre Jamin, Frédéric Temps, fondateur de L’étrange Festival, lance L’étrange Rendez-vous. Diffusé le lundi 28 mai à 23h15 sur Canal+, le numéro pilote de cette potentielle série de documentaires est consacrée au Regard Moderne, une étrange librairie où des clients tels que Christophe, Thurston Moore, Joe Coleman et Kiki Picasso viennent trouver les obscurs objets de leur désir. Une étrange librairie remplie de livres sur le cinéma, l’art, la littérature et l’érotisme où Jacques Noël vous conseille comme s’il lisait en vous-même… Frédéric nous en dit plus sur Jacques et sur ce Rendez-vous télévisuel, et il en profite pour revenir sur l’aventure qu’est L’étrange Festival et celle que sera, il l’espère et on l’espère pour lui, L’étrange Télé.

En collaboration avec Pierre Jamin, Frédéric Temps, fondateur de L’étrange Festival, lance L’étrange Rendez-vous. Diffusé le lundi 28 mai à 23h15 sur Canal+, le numéro pilote de cette potentielle série de documentaires est consacrée au Regard Moderne, une étrange librairie où des clients tels que Christophe, Thurston Moore, Joe Coleman et Kiki Picasso viennent trouver les obscurs objets de leur désir. Une étrange librairie remplie de livres sur le cinéma, l’art, la littérature et l’érotisme où Jacques Noël vous conseille comme s’il lisait en vous-même… Frédéric nous en dit plus sur Jacques et sur ce Rendez-vous télévisuel, et il en profite pour revenir sur l’aventure qu’est L’étrange Festival et celle que sera, il l’espère et on l’espère pour lui, L’étrange Télé.

"Jacques Noël, c’est un missionnaire"

"une façon de parler des marges de la société"

Comment est née L’étrange Rendez-vous ?

Comment est née L’étrange Rendez-vous ?

En fait j’ai déjà une petite chronique dans le Mensomadaire (émission de courts métrages et autres créations décalées de Canal où ont déjà sévi d'étranges individus tel Pierre la Police, Nda) qui s’appelle Ici l’ombre et qui existe depuis un an et demi. Tous les mois j’y présente en ombres chinoises une encyclopédie irraisonnée de l’histoire de l’image. En bref, on fait le tour d’un mouvement cinématographique ou d’un auteur qui est resté un peu marginal. On a par exemple déjà traité de William Kassel et des actionnistes viennois. Eternel problème de la télé, ça ne dure que cinq minutes. Il s’agit donc de mettre un pied qui chausse du 46 dans un chausson de bébé, mais c’est toujours mieux que rien. Ce programme s’inscrit dans la volonté qu’a Pascale Faure, directrice des programmes courts chez Canal, d’amener progressivement une case consacrée à ce type de programmes. D’ailleurs, on réfléchit avec elle à l’idée d’une Nuit de L’ombre qui pourrait justement être un mélange de chroniques exclusives d’Ici l’ombre et de longs métrages bizarroïdes inédits à la télévision française. Mais avant cette phase qui serait absolument géniale parce qu’en 52 minutes on pourrait faire des documentaires beaucoup plus complets sur des sujets jamais vus à la télé française, voire mondiale, Pascale nous a dans un premier temps proposé de créer un rendez-vous lié au bizarroïde et à l’étrange sur un nouveau format de 30 minutes. On a tout de suite pensé à l’appeler L’étrange Rendez-vous et je lui ai carrément proposé de faire le pilote d’une série qui pourrait éventuellement se développer et qui serait une façon de parler des marges de la société qui nous entoure en mettant en avant les singularités d’une personne ou d’un lieu.

Comment est venue l’idée de parler de Jacques Noël ?

Comme c’est un pilote et qu’on n’a pas trop de moyens, on est resté sur Paris et j’ai proposé à Pascale de parler d’un lieu carrément magique et extraordinaire qu’on a la chance mondiale d’avoir à Paris : le Regard Moderne situé rue Gît-le-Cœur et surtout de parler de son tenancier, Jacques Noël. C’est un garçon assez exceptionnel que j’ai toujours perçu comme quelqu’un de passionnant mais de discret. La vraie magie de Jacques Noël, quand tu es déjà venu dans sa librairie et qu’il te connaît un peu, c’est que tu as à peine le temps de franchir le palier et dire bonjour qu’il t’a déjà ramené de son capharnaüm des livres qui vont te plaire. Il sait très bien ce que tu veux en fonction de ce que tu as pris la dernière fois, il se rappelle de tout. En fait, il estime que les gens qui viennent chez lui ne sont pas des clients mais sa famille. Quand il ne voit pas un client pendant un certain temps, il est catastrophé parce qu’il a l’impression qu’il a mal dit ou mal fait quelque chose. C’est dire à quel point il prend à cœur… SA MISSION. C’est vraiment une mission à ce niveau-là. Quelque part, c’est un missionnaire, c’est un passeur, mais ce n’est pas qu’un libraire. Tous les intervenants le disent, moi le premier ! Comme beaucoup, je l’ai rencontré au début des années 80 lorsqu’il tenait une autre librairie située un peu plus loin au début de la rue Danton. Elle s’appelait Les yeux fertiles. J’arrivais de ma province et dès que j’étais sur Paris je venais y picorer des choses, de la même manière que j’allais dans d’autres endroits décalés de la capitale, pour repartir la musette remplie.

Jacques Noël a-t-il nourri votre goût de l’étrange qu’on voit dans L’étrange Festival ?

Jacques Noël a-t-il nourri votre goût de l’étrange qu’on voit dans L’étrange Festival ?

C’est vrai qu’il fait partie, comme le disent Dionnet et d’autres, des gens qui m’ont totalement nourri, mais pas pour la création de L’étrange Festival. La création de ce festival est partie de deux copains : les journalistes Vincent Lebrun et moi-même qui, à force de parler et de s’énerver autour d’une bière sur des films qui ne sortaient pas et qu’on voyait à l’époque en cassette ou dans des festivals, nous sommes dits : "Ça suffit, on monte un festival qui correspondra à ce que NOUS voudrons voir en tant que spectateurs." Voilà, c’est né d’une volonté boulimique de faire passer des idées, d’une espèce de façon révoltée d’être nous aussi des passeurs. Je pense qu’il y a une restriction complète des esprits, qui ne date pas d’aujourd’hui mais qui a toujours été à l’œuvre, et j’espère utiliser une partie de mon temps pour donner autre chose aux gens, une autre façon de penser, un autre regard. C’est peut-être politique en un sens, malgré moi, je ne sais pas, mais à la base c’est juste une façon généreuse d’amener plein de choses sans arrêt aux gens. C’est là que je réalise que je suis vraiment un enfant de Jacques Noël.

Ce document s’intitule L’étrange Rendez-vous : L’étrange Festival fait des petits ?